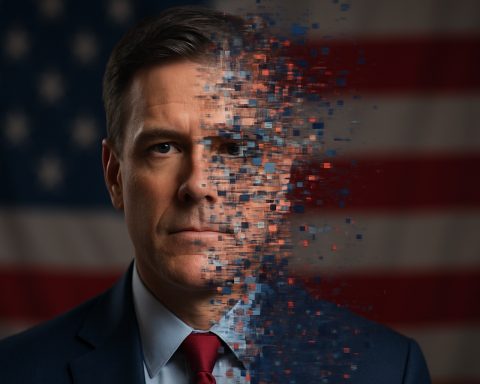

Fortschritte in der künstlichen Intelligenz haben die Erstellung von synthetischen Medien – also von KI generierten oder manipulierten Inhalten – in bisher unerreichtem Ausmaß ermöglicht. Während Demokratien in den Wahlzyklus 2025 eintreten, schlagen Behörden und Experten wegen KI-gesteuerter Desinformation Alarm. In einer aktuellen Umfrage äußerten 85 % der Amerikaner Bedenken hinsichtlich „irreführender Video- und Audio-Deepfakes“, die die Wahlen beeinflussen könnten brennancenter.org. Schlagzeilen warnen, dass KI-generierte „Deepfakes“ Wahlkampagnen und das Vertrauen der Wähler erschüttern brennancenter.org könnten, was die Dringlichkeit unterstreicht, die Integrität von Wahlen zu schützen. Dieser Bericht untersucht, was synthetische Medien und Deepfakes sind, wie sie die Demokratie bedrohen und was – von technischen Lösungen bis hin zu politischen Maßnahmen – zum Schutz der Wahlen 2025 und darüber hinaus getan werden kann.

Was sind synthetische Medien und Deepfakes?

Synthetische Medien ist ein Oberbegriff für digitale Inhalte (Bilder, Videos, Audios, Texte), die künstlich erzeugt oder durch automatisierte Verfahren, insbesondere KI-Algorithmen, verändert werden en.wikipedia.org. Moderne generative KI-Systeme können realistische, menschenähnliche Ausgaben in jedem Medium erzeugen – von lebensechten Fotos von Menschen, die nie existiert haben, über nachgeahmte Stimmen bis hin zu KI-verfassten Artikeln. Deepfakes sind eine besondere Untergruppe synthetischer Medien: hochrealistische, von KI generierte gefälschte Bilder, Videos oder Audios (daher „deep“ learning + „fake“), die reale Personen imitieren encyclopedia.kaspersky.com. In der Praxis kann ein Deepfake zum Beispiel ein Video sein, in dem das Gesicht eines Politikers überzeugend auf einen anderen Körper montiert wird, oder eine Audiodatei, in der die Stimme eines Kandidaten nachgeahmt wird, um Worte zu sagen, die er oder sie niemals tatsächlich gesagt hat.

Wie werden Deepfakes erstellt? Die meisten entstehen durch fortgeschrittene Deep-Learning-Techniken. Ein gängiges Verfahren nutzt generative gegnerische Netzwerke (GANs) – zwei neuronale Netze, die gegeneinander trainieren icct.nl. Ein Netz (der Generator) produziert gefälschte Medien (z. B. das Bild eines Gesichts), das andere (der Diskriminator) versucht zu erkennen, ob es sich um eine Fälschung handelt. Durch Tausende von Iterationen lernt der Generator, immer realistischere Ergebnisse zu produzieren, bis der Diskriminator keinen Unterschied mehr feststellen kann icct.nl. Ursprünglich erforderte die Erstellung eines nahtlosen Deepfakes große Mengen an Trainingsdaten und leistungsstarke Hardware – so dauerte ein Experiment, in dem der Schauspieler Tom Cruise deepgefaked wurde, zwei Monate Training auf High-End-GPUs icct.nl. Doch die Werkzeuge haben sich rasant weiterentwickelt: Anspruchsvolle Deepfake-Software ist nun breit verfügbar und schneller geworden, teils sogar in Echtzeit einsetzbar (zum Beispiel, um einen Livestream oder ein Telefongespräch spontan zu verändern) encyclopedia.kaspersky.com. Neben GANs kommen weitere KI-Architekturen zum Einsatz: So können Transformer-Modelle Deepfake-Texte generieren oder beim Klonen von Stimmen helfen encyclopedia.kaspersky.com. Zusammengefasst machen aktuelle KI-Durchbrüche es leicht und günstig für fast jeden, täuschende Audio- und visuelle Inhalte zu erstellen und senken damit die Schwelle für Desinformationskampagnen drastisch.

Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle synthetischen Medien böswillig sind. KI-generierte Inhalte können auch für harmlose und kreative Zwecke genutzt werden – personalisierte Avatare, Synchronisation von Stimmen in andere Sprachen, Satire und Unterhaltung usw. Tatsächlich waren bei den globalen Wahlen im Jahr 2024 etwa die Hälfte der dokumentierten Einsätze von KI in politischen Inhalten nicht-täuschend (z. B. wenn ein Kandidat transparent eine KI-Stimme nutzt, weil er seine eigene verloren hat, oder Journalisten einen KI-Avatar verwenden, um ihre Identität zu schützen) knightcolumbia.org knightcolumbia.org. Dieser Bericht konzentriert sich jedoch auf die schädliche Seite synthetischer Medien – Deepfakes, die dazu dienen, Wähler und die öffentliche Meinung zu täuschen, in die Irre zu führen oder zu manipulieren.

Risiken für demokratische Prozesse

Synthetische Medien und Deepfakes stellen erhebliche Risiken für die Demokratie dar, insbesondere während Wahlen, wenn ein aufgeklärtes Wahlvolk und Vertrauen in Informationen von größter Wichtigkeit sind. Zentrale Bedrohungen sind:

- Desinformation und Wählermanipulation: KI-generierte gefälschte Videos, Bilder oder Audiodateien können dazu genutzt werden, Falschinformationen über Kandidaten oder Themen zu verbreiten und damit Wähler in die Irre zu führen. Beispielsweise könnte ein Deepfake einen Kandidaten dabei zeigen, wie er hetzerische Aussagen macht, die er nie gesagt hat. Solche erfundenen Inhalte können toxische Lügen in die öffentliche Debatte einspeisen. Experten warnen, dass Deepfakes „ein hohes Risiko“ für Wähler darstellen, indem sie falsche Inhalte in Wahlkampagnen einspeisen und das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben aljazeera.com. Ein überzeugend gefälschtes Video, das kurz vor dem Wahltag veröffentlicht wird – ohne Zeit für Faktenchecks – könnte unentschlossene Wähler beeinflussen oder die Wahlbeteiligung senken und damit den Wahlausgang verändern citizen.org. Diese Bedrohung ist nicht nur theoretisch: Wie später erläutert, wurde 2024 eine Deepfake-Audiodatei veröffentlicht, in der angeblich der US-Präsident seine Anhänger aufforderte, nicht wählen zu gehen – offenbar, um die Wahlbeteiligung zu senken aljazeera.com aljazeera.com.

- Erosion des Vertrauens („Lügner-Dividende“): Bereits die bloße Existenz von Deepfakes kann das Vertrauen der Öffentlichkeit in echte Informationen unterminieren. Wähler könnten beginnen, authentische Nachweise zu bezweifeln, da sie unsicher sind, ob ein virales Video echt ist oder eine KI-Fälschung. Noch schlimmer: Korrupte Akteure können diesen Zweifel ausnutzen – echte Skandale oder echte Aufnahmen können als „nur ein Deepfake“ abgetan werden, sodass Schuldige ungestraft davonkommen. Wissenschaftler nannten dies die „Lügner-Dividende“: Mit wachsendem Bewusstsein für Deepfakes wird es für Lügner einfacher, authentische Beweise als Fälschung darzustellen brennancenter.org. Das gestiegene Bewusstsein für die Möglichkeiten der KI bedeutet, dass ein Politiker, der einer tatsächlichen Verfehlung überführt wird, das Publikum leichter täuschen kann, indem er belastende Audio- oder Videoaufnahmen als KI-Fälschung abtut brennancenter.org. Diese Dynamik gefährdet das grundlegende Vertrauen, auf dem demokratischer Diskurs basiert. Wahlbeobachter stellten fest, dass 2024 einige Kandidaten und ihre Unterstützer unangenehme Geschichten vorsorglich als „KI-Fälschung“ abtaten brennancenter.org brennancenter.org. Wenn Bürger langfristig das Gefühl haben, „man kann nichts mehr glauben“, untergräbt das die gemeinsame Wirklichkeit – eine Grundvoraussetzung für faire und freie Wahlen cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk.

- Verstärkung von Polarisierung und Konflikten: Bisher deuten Studien darauf hin, dass Deepfake-Propaganda meist vorhandene Vorurteile verstärkt, statt Andersdenkende gezielt zu überzeugen cetas.turing.ac.uk. Schädliche KI-Inhalte werden häufig von Personen geteilt und verbreitet, die ohnehin schon extreme Ansichten vertreten, was wiederum Echokammern verstärkt. Im US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 fanden Forscher heraus, dass KI-generierte Falschinformationen meist dazu dienten, parteiische Narrative zuzuspitzen und Debatten anzuheizen, anstatt neue Überzeugungen zu erzeugen cetas.turing.ac.uk. So erzielten etwa falsche Videos über Präsident Biden oder Vizepräsidentin Harris Millionen Aufrufe im Netz und wurden vor allem von Gegnern der jeweiligen Politiker verbreitet cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Indem Deepfakes die jeweiligen „Lager“ mit dramatischen gefälschten „Beweisen“ für die Verwerflichkeit der Gegenseite versorgen, können sie Gemeinschaften weiter auseinander treiben und das Klima im Wahlkampf vergiften. Außerdem schaffen die durch Deepfakes ausgelöste Verwirrung und das Misstrauen einen idealen Nährboden für Verschwörungstheorien cetas.turing.ac.uk, da Bürger jede unangenehme Wahrheit leichter als KI-Fälschung abtun können.

- Unterwanderung der Wahlverwaltung: Die Gefahr endet nicht bei der Irreführung von Wählern über Kandidaten – Deepfakes könnten auch den Wahlprozess selbst stören. Behörden haben Szenarien entwickelt, in denen KI-generierte Stimmen oder gefälschte Mitteilungen angeblich von Wahlbehörden stammen und Wahlhelfern z. B. mitteilen, Wahllokale früher zu schließen oder Wählern falsche Anweisungen geben (z. B. „Die Wahl wurde verschoben“) aljazeera.com. Ein raffinierter Angreifer könnte eine Direktive einer Wahlkommission oder die Stimme eines bekannten lokalen Amtsträgers simulieren, um die Wahl zu sabotieren. Solche Taktiken könnten die Stimmabgabe erschweren oder am Wahltag Chaos stiften. Das Brennan Center weist darauf hin, dass manipulierte Medien nicht nur Wähler, sondern auch Wahlhelfer und Wahlleiter täuschen könnten, was neue Trainings und Protokolle erfordert aljazeera.com.

- Belästigung und Rufmord: Deepfakes dienen auch als mächtige Waffe für persönliche Angriffe auf Kandidaten, Aktivisten oder Journalisten. Eine besonders perfide Kategorie ist nicht einvernehmliche synthetische Pornografie – also das Einfügen des Gesichts einer Person in explizite sexuelle Inhalte. Diese Taktik wurde bereits eingesetzt, um weibliche Journalistinnen und Politikerinnen weltweit zu belästigen. Die extremste Form von Deepfake-Belästigung ist gefälschtes intimes Bildmaterial, das dazu benutzt wird, Einzelne zu erniedrigen oder zu erpressen weforum.org. Im Wahlkampf könnten Gegner gefälschte kompromittierende Videos eines Kandidaten veröffentlichen (z. B. ein Deepfake-Sexvideo oder eine manipulierte Aufnahme einer Straftat) – selbst wenn sich die Lüge schnell aufklärt, ist der Schaden am Ruf getan. Frauen und Minderheiten sind überdurchschnittlich oft Ziel solcher „synthetischen Schmutzkampagnen“, was diverse Kandidaturen abschrecken kann policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org. Kurz: Deepfakes sorgen für neuen Treibstoff für alte Schmutzkampagnen – von gefälschten Skandalen bis zu erfundenen Zitaten – und befeuern Rufmordversuche im Wahlkampf.

Abschließend sei gesagt, dass es bislang keine durch Deepfakes verursachte Wahlkatastrophe gegeben hat. Empirische Analysen der weltweiten Wahlen 2024 zeigten wenig Hinweise darauf, dass KI-generierte Desinformation das Wahlergebnis verändert hat cetas.turing.ac.uk weforum.org. Traditionelle Falschinformationen („Cheapfakes“, Gerüchte, parteiische Rhetorik) hatten weitaus mehr Einfluss als Hightech-Deepfakes knightcolumbia.org knightcolumbia.org. Allerdings warnen Experten, dass die bisherige Abwesenheit einer Katastrophe kein Grund für Sorglosigkeit ist cetas.turing.ac.uk weforum.org. Die Technik entwickelt sich schnell weiter und auch feindliche Akteure lernen dazu. Selbst wenn Deepfakes das Ergebnis großer Wahlen 2024 nicht entscheidend geprägt haben, beeinflussten sie doch die Debatte: Virale KI-Lügen über Kandidaten fanden Eingang in Mainstream-Diskussionen cetas.turing.ac.uk. Zudem trug allein die wahrgenommene Bedrohung durch Deepfakes zur öffentlichen Unsicherheit und zum Misstrauen gegenüber Wahlen bei cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Das Potenzial für schwerere Zwischenfälle bleibt bestehen, erst recht mit Blick auf die richtungsweisenden Wahlen 2025. Demokratische Gesellschaften müssen Deepfakes deshalb als ernste Bedrohung für Sicherheit und Integrität betrachten und sowohl das direkte Risiko gefälschter Medien als auch die umfassendere Erosion von Wahrheit im Wahlkontext entschlossen angehen.

Jüngste Vorfälle: Deepfakes stören die Politik

Fälle aus den letzten Jahren zeigen, wie synthetische Medien bereits in politischen Kontexten als Waffe eingesetzt wurden. Nachfolgend betrachten wir mehrere bemerkenswerte Vorfälle und Fallstudien von Deepfakes und KI-generierten Fehlinformationen, die Wahlen oder die öffentliche Diskussion beeinflusst haben:

- Ukraine (März 2022) – „Kapitulations“-Video: In den ersten Tagen des russischen Krieges gegen die Ukraine tauchte ein Video auf, das scheinbar den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigte, wie er seine Truppen aufforderte, die Waffen niederzulegen und zu kapitulieren. Das Video war ein Deepfake, bei dem Selenskyjs Bild und Stimme künstlich verändert wurden icct.nl. Auffällige Fehler (unscharfe Ränder, unpassender Hautton am Hals) machten das Video verdächtig, und die ukrainischen Medien entlarvten den Schwindel schnell. Dieser Vorfall – der erste bekannte Einsatz eines Deepfakes in einem bewaffneten Konflikt – zeigte vorab, wie KI-Propaganda genutzt werden könnte, um Führungspersonen in Krisen zu untergraben icct.nl. Obwohl das gefälschte Selenskyj-Video keinen Erfolg bei der Demoralisierung des ukrainischen Widerstandes hatte, zeigte es die Absicht und Fähigkeit bösartiger Akteure (in diesem Fall vermutlich russische Operateure), Deepfakes für Informationskriegsführung zu nutzen.

- Slowakei (September 2023) – Wahl-Desinformation: Nur wenige Tage vor den Parlamentswahlen in der Slowakei verbreiteten sich Deepfake-Audioaufnahmen viral, die angeblich Michal Šimečka, den Vorsitzenden der Partei Progressive Slovakei, zeigen sollten, wie er Wahlbetrug gesteht und sogar vorschlägt, den Bierpreis zu verdoppeln brennancenter.org. Manche Versionen enthielten einen schwachen Hinweis am Ende des Clips, dass das Material KI-generiert sei – vermutlich ein absichtlicher Trick, um die Zuhörer zu täuschen brennancenter.org. Das Timing war eindeutig strategisch gewählt, direkt vor dem Wahltag. Šimečkas pro-westliche Partei verlor knapp gegen einen pro-kreml-freundlichen Rivalen, und einige Kommentatoren spekulierten, dass die Last-Minute-Deepfake-Schmutzkampagne das Ergebnis beeinflusst haben könnte brennancenter.org. Dieser Fall zeigt, wie ausländische oder inländische Akteure Deepfakes einsetzen können, um eine knappe Wahl zu beeinflussen, und wie schwer es sein kann, in den letzten Momenten einer Kampagne falsche Narrative zu entkräften.

- Taiwan (Januar 2024) – Ausländische Einflussnahme: Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2024 in Taiwan dokumentierten Beobachter eine chinesische Desinformationskampagne unter Einsatz von Deepfakes, um Kandidat Lai Ching-te zu schaden. Gefälschte Videos zeigten Lai (von der regierenden, unabhängigkeitsfreundlichen Partei) online mit Aussagen, die er nie getroffen hatte – beispielsweise wurde fälschlich suggeriert, er unterstütze die Position seiner politischen Gegner policyoptions.irpp.org. In einem Fall wurde KI-generierter Audioinhalt von Lai veröffentlicht, der ihn scheinbar als Kritiker seiner eigenen Partei zeigt policyoptions.irpp.org, um seine Unterstützung zu spalten. Diese Angriffe mit synthetischen Medien, die nach China zurückverfolgt wurden, zielten darauf ab, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und Verwirrung zu stiften in der Demokratie Taiwans policyoptions.irpp.org. Letztendlich gewann Lai die Wahl, und Analysten stellten fest, dass die chinesische Deepfake-Kampagne das Ergebnis nicht signifikant verändert habe policyoptions.irpp.org. Dennoch lieferte sie ein Lehrbuchbeispiel für den Einsatz von KI-Propaganda durch eine feindliche ausländische Macht gegen eine demokratische Wahl policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org. Die Sorge bleibt, dass in einer knapperen Wahl anderswo solche Taktiken größeren Einfluss haben könnten.

- Vereinigte Staaten (2024) – Deepfakes im Wahlkampf: Der US-Wahlkampf 2024 erlebte eine Flut an KI-generierten politischen Inhalten, die zwar nicht den Wahlausgang änderten, aber Besorgnis auslösten. Anfang 2024 erhielten Wähler in New Hampshire einen verwirrenden Robocall: Eine Stimme, die Präsident Joe Biden ähnelte, forderte Demokraten auf: „Spart eure Stimme, nutzt sie nicht bei dieser Wahl.“ Die Stimme klang für einige authentisch, doch die Botschaft war offensichtlich verdächtig – Biden würde seine Anhänger nie auffordern, nicht zu wählen. In Wahrheit handelte es sich um eine Deepfake-Stimmen-Kopie Bidens, die an Tausende Wähler gesendet wurde, offenbar um die Wahlbeteiligung zu sabotieren aljazeera.com aljazeera.com. Dieser Vorfall, der schätzungsweise 5.000 Telefonnummern in New Hampshire erreichte, verdeutlichte, wie kostengünstig und einfach solche Tricks umgesetzt werden können – der Berater, der das Biden-Deepfake erstellte, gab an, es habe nur 20 Minuten und etwa 1 US-Dollar an Rechenleistung gekostet policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org. Unterdessen fanden sich KI-generierte Bilder in offiziellen Wahlkampagnenmaterialien auf sozialen Medien. Besonders auffällig war ein Angriffsvideo von Floridas Gouverneur Ron DeSantis, das manipulierte Bilder von Donald Trump zeigte, wie er Dr. Anthony Fauci umarmt – dies sollte implizieren, Trump sei dem auf der Rechten unbeliebten COVID-Berater zu nahe verbunden. Die Umarmungs-Bilder von Trump und Fauci waren Kunstfälschungen, die als Deepfakes in das Video eingefügt wurden brennancenter.org, was nach der Enthüllung zu öffentlicher Kritik führte. In einem weiteren Fall verbreitete sich ein KI-erstelltes Video, das Präsident Biden mit lallender Stimme angeblich zur Nation sprechen zeigt – es wurde jedoch rasch widerlegt. Einige gefälschte Videos von Biden und Vizepräsidentin Harris erzielten Millionen von Aufrufen in sozialen Netzwerken cetas.turing.ac.uk und zeigen, wie schnell sich solche Inhalte verbreiten können. Auch Technik-Milliardäre griffen ein: Elon Musk verbreitete berüchtigt ein grob bearbeitetes Video von Vizepräsidentin Harris (als „Satire“ gekennzeichnet), das sie unsinnige Sachen sagen ließ – was die Grenze zwischen Meme-Humor und Desinformation verwischte cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Auch wenn keine dieser Deepfakes das Wahlergebnis änderte, verstärkten sie falsche Narrative (zum Beispiel zu Bidens Geisteszustand oder Trumps Loyalitäten) und vergifteten das Informationsumfeld weiter. US-Behörden äußerten zudem Besorgnis über Deepfakes, die sich auf Wahlinfrastrukturen richten könnten – zum Beispiel gefälschte Audioaufnahmen von Wahlleitern, die Mitarbeiter zu falschen Handlungen anweisen aljazeera.com – wobei 2024 jedoch kein schwerwiegender Vorfall dieser Art öffentlich bestätigt wurde.

Diese Beispiele verdeutlichen das globale Ausmaß der Bedrohung. Deepfakes wurden von staatlichen Akteuren in geopolitischen Konflikten, von Provokateuren bei nationalen Wahlen von Europa bis Asien und von Wahlkampagnen sowie deren Anhängern in den USA eingesetzt. Sie traten in Form von gefälschten Reden, Bildern, Telefonanrufen und Videos auf – und zielten auf Wähler wie auf Wahlbeamte ab. Die bisherigen Vorfälle zeigen auch einige Lehren: Viele Deepfakes wurden schnell erkannt und entlarvt (oft durch aufmerksame Journalisten oder Faktenchecker), und in mehreren Fällen führte der Einsatz von Deepfakes (z. B. der DeSantis-Spot) zu negativer Berichterstattung für die Urheber. Dies deutet darauf hin, dass Transparenz und Wachsamkeit ihren Schaden eindämmen können. Doch der Trend ist eindeutig – solche synthetischen Falschinformationen treten immer häufiger auf und sind immer schwerer unmittelbar von echten Inhalten zu unterscheiden. Jede Wahl bringt neue Premieren (2024 die ersten KI-„Robocall“-Betrugsversuche zur Wählerbeeinflussung, die ersten Deepfake-Wahlspots etc.), und das Risiko eines schwerwiegenderen Deepfake-Vorfalls wächst, je näher wir 2025 kommen.

Erkennung und Abwehr von Deepfakes: Werkzeuge und Technologien

Ein entscheidender Bestandteil des Schutzes von Wahlen ist die Entwicklung zuverlässiger Erkennungs- und Abwehrmechanismen gegen Deepfakes. Forschende, Technologieunternehmen und Regierungen arbeiten mit Hochdruck daran, Technologien zu schaffen, die KI-Fälschungen erkennen und echte Inhalte authentifizieren können. Im Folgenden geben wir einen Überblick über den aktuellen Stand der Deepfake-Erkennung und verwandter Gegenmaßnahmen:

- Automatisierte Deepfake-Detektoren: Die wichtigste Verteidigungslinie ist KI gegen KI – Algorithmen, die Medien analysieren und typische Anzeichen von Manipulation aufdecken. Diese Erkennungssysteme suchen nach subtilen Artefakten oder Unstimmigkeiten, die von generativen Modellen hinterlassen werden. Frühe Deepfakes zeigten z. B. oft unregelmäßiges Blinzeln oder unvollkommene Lippenbewegungen. Die heutigen Detektoren nutzen tiefe neuronale Netze, um Dinge wie Lichtverhältnisse und Schatten auf Gesichtern, Audiomuster oder biologische Signale (z. B. Puls im Video), die KI oft nicht nachahmen kann, zu untersuchen. Technologiekonzerne haben interne Tools entwickelt – so veröffentlichte Microsoft bereits 2020 einen „Video Authenticator“, der Fälschungen per Bildanalyse erkennt. Plattformen wie Facebook und X (Twitter) investieren in Erkennungsforschung und setzen Filter ein, um bekannte Falschmedien zu erkennen. Universitäre Initiativen und Wettbewerbe (z. B. die Facebook Deepfake Detection Challenge und IEEE-Konferenzen) haben den Fortschritt beschleunigt, und Startups wie Sensity und Reality Defender bieten kommerzielle Deepfake-Erkennung für Kunden an. Allerdings ist dies ein Wettrüsten: Mit jedem Fortschritt der Detektion passen Deepfake-Ersteller ihre Methoden an, um noch unauffälligere Fälschungen zu erstellen. Ein Bericht von Meta von 2023 fand z. B., dass von allen entlarvten Falschinformationen im Wahlzyklus 2024 „weniger als 1 %“ als KI-generierte Inhalte erkannt wurden weforum.org, was darauf hindeutet, dass Deepfakes entweder selten waren oder viele unbemerkt durch die Erkennung schlüpften.

- Wasserzeichen und Herkunftsnachweis: Eine andere Strategie besteht darin, KI-generierte Inhalte schon bei ihrer Entstehung zu kennzeichnen, damit sie für nachgelagerte Nutzer als synthetisch zu erkennen sind. Die EU setzt stark auf diesen Ansatz – der neue EU AI Act verlangt explizit, dass alle KI-generierten oder KI-manipulierten Inhalte klar als solche gekennzeichnet oder mit Wasserzeichen versehen sein müssen realitydefender.com. Unternehmen wären verpflichtet, ein Indikator (digitales Wasserzeichen oder Metadaten) einzubetten, wenn Bild, Video oder Audio von KI erzeugt wird. Theoretisch könnten Browser oder soziale Netzwerke diese Marker automatisch auslesen und entsprechende Inhalte kennzeichnen oder ausfiltern. Wasserzeichen haben Potenzial, vor allem um Missbrauch zu erschweren. Große KI-Entwickler (wie OpenAI, Google u.a.) diskutieren bereits eine freiwillige Kennzeichnung der von ihnen generierten Bilder oder Texte. Zusätzlich entwickelt eine Koalition aus Medien- und Technologieorganisationen Standards für Herkunftsnachweise (z. B. die C2PA, Coalition for Content Provenance and Authenticity), um die Herkunft und Bearbeitungsgeschichte digitaler Medien kryptografisch zu dokumentieren. Beispielsweise könnte ein Nachrichtenfoto oder Wahlwerbespot ein sicheres Authentizitätszertifikat tragen, sodass jeder nachprüfen kann, wer es erstellt hat und ob es verändert wurde cetas.turing.ac.uk. Die US-Regierung unterstützt diesen Weg; das Weiße Haus forderte Bundesbehörden auf, bis 2025 Richtlinien für „Authentizität by Design“, also Herkunftsmetadaten in allen digitalen Inhalten zu entwickeln cetas.turing.ac.uk. Würden solche Maßnahmen breit eingeführt, wäre es für Falschinhalte viel schwieriger, als echt zu erscheinen.

- Grenzen von Labels: Transparenzinstrumente sind zwar wichtig, aber nicht narrensicher. Wasserzeichen können von entschlossenen Gegnern entfernt oder verändert werden. Tatsächlich haben Forscher bereits Methoden zum Entfernen oder Verschleiern von KI-Wasserzeichen demonstriert realitydefender.com, und wer ein eigenes Generativmodell baut, kann Marker einfach weglassen. Herkunftsmetadaten nutzen außerdem nur, wenn sie überall etabliert werden und Konsumenten sie tatsächlich prüfen. Ein Deepfake-Ersteller kann es auch mit „Provenance-Piggybacking“ versuchen – indem er ein echtes Foto oder Video nimmt und Falschinhalte überlagert, sodass die Datei trotzdem das originale digitale Zertifikat trägt. Diese Hürden zeigen, dass wir uns nicht allein auf Inhaltslabels verlassen können. Wie eine Sicherheitsfirma betonte, funktionieren Wasserzeichen und Herkunftsnachweise nur, wenn Inhaltehersteller kooperieren – engagierte Täter werden dies nicht tun realitydefender.com. Deshalb bleibt die inferenzbasierte Detektion (Analyse der Inhalte selbst auf Spuren von KI-Manipulation) unverzichtbar realitydefender.com. Die beste Verteidigung wird wohl beide Ansätze kombinieren: robuste, automatisierte Detektoren und Authentifizierungssysteme für legale Medien.

- Echtzeit-Erkennung für Video-/Audiostreams: Ein wachsender Bedarf besteht an Tools, die Deepfakes in Live-Situationen erkennen können. Man denke an einen gefälschten „Live“-Videoanruf mit einem Kandidaten oder Offiziellen – wie 2023 in Hongkong, wo Kriminelle das Aussehen eines Firmenchefs auf Zoom deepfakten, um eine betrügerische Überweisung von 25 Millionen Dollar zu autorisieren weforum.org. Dort waren mehrere Personen auf dem Anruf – inklusive eines CFO-Imitators – vollständig KI-generiert. Solche Echtzeit-Fälschungen zu erkennen ist sehr anspruchsvoll. Unternehmen arbeiten an Lösungen wie Plug-ins für Videokonferenzen, die Warnungen aussprechen, wenn Bild oder Stimme als synthetisch verfremdet erscheinen (z. B. durch Analyse der Audio-Latenz, von Spektralanomalien oder dem Abgleich, ob das Gesicht exakt den Bewegungen einer echten Person vor der Kamera folgt). Startups bieten Echtzeit-Deepfake-Erkennungs-APIs an, die in Streamingplattformen integriert werden oder Redner bei Live-Events authentifizieren könnten. Noch hinkt die Echtzeiterkennung jedoch den Angreifern hinterher, weshalb der Fokus auf Prävention liegt (wie Passwörter oder vorher vereinbarte „Codewörter“ in Telefonaten, um Identitäten zu überprüfen, wie es Strafverfolgungsbehörden empfehlen weforum.org).

- Menschliche Faktenprüfung und Community-Meldungen: Technik allein ist kein Allheilmittel. Eine wachsame menschliche Ebene bleibt entscheidend. Medien, Faktencheckergruppen und Plattformen haben Spezialteams zur Überwachung viraler Deepfakes während der Wahlzeiten eingerichtet. Diese Teams nutzen OSINT-Methoden (Open Source Intelligence) und forensische Tools, um verdächtige Inhalte zu analysieren – etwa durch Prüfung von Zeitstempeln oder Unstimmigkeiten (wie nicht passende Ohrringe bei einer Politikerin im Video oder seltsame Mundbewegungen) und schnelle Veröffentlichung von Widerlegungen. Auch Schwarmintelligenz hilft: Auf X/Twitter wurde das Feature „Community Notes“ zur Kennzeichnung von Beiträgen mit KI-generierten Bildern oder Videos mit Kontext genutzt. In jüngsten Wahlen entlarvten Nutzer Deepfakes oft binnen weniger Stunden, indem sie direkte Vergleiche posteten oder Fehler aufzeigten. Diese kollektive Wachsamkeit, unterstützt durch Digitalkompetenz, ist ein mächtiges Werkzeug. Plattformen setzen zunehmend auf Nutzer und unabhängige Faktenchecker, um bei der schieren Menge an Inhalten verdächtiges Material zu identifizieren. Nachteilig bleibt, dass ein Deepfake vor der Entlarvung viral gehen kann. Trotzdem hilft die Steigerung der Reaktionsgeschwindigkeit und des Bewusstseins (damit mehr Nutzer selbst Fälschungen erkennen), Schaden zu vermindern.

Zusammenfassend gilt: Die Deepfake-Erkennung ist ein dynamisches und sich stetig entwickelndes Feld. Es gibt Fortschritte – beispielsweise sind heutige Detektoren viel besser als 2018, und Initiativen wie die Content Authenticity Initiative sollen Verifikation zum Standard machen. Doch Herausforderungen bleiben, da Angreifer Schritt halten und die flächendeckende Einführung von Werkzeugen notwendig ist. In den kommenden Jahren dürfte Detektionstechnologie direkt in soziale Netzwerke, Arbeitsprozesse in Redaktionen und sogar Geräte (z. B. ein Smartphone-Warnhinweis vor KI-generierten Videos) integriert werden. Entscheidend ist, dass Erkennungs- und Herkunftssysteme immer mit öffentlicher Aufklärung kombiniert werden müssen, sodass Nutzer Warnungen oder Labels richtig einordnen und darauf reagieren können. Dieser technische Pfeiler ist nur ein Element einer umfassenden Strategie gegen Bedrohungen durch synthetische Medien.

Politische Reaktionen und regulatorische Rahmenbedingungen

Weltweit haben Politiker die Deepfake-Bedrohung erkannt und beginnen, Gesetze und Regelungen zu formulieren. Das Thema ist neu, aber es entsteht ein Patchwork an Maßnahmen in großen Demokratien. Nachfolgend ein Überblick über gesetzgeberische und regulatorische Initiativen:

- Vereinigte Staaten: In den USA gibt es derzeit kein bundesweites Gesetz speziell gegen politische Deepfakes, doch es gewinnt an Fahrt. Mehrere Gesetzesentwürfe wurden im Kongress eingebracht, um böswillige Deepfakes einzudämmen. So schlugen Abgeordnete Anfang 2024 als Reaktion auf prominente Vorfälle (wie KI-generierte explizite Promi-Bilder) den No AI FRAUD Act vor policyoptions.irpp.org. Dieses Gesetz will einen bundesweiten Rahmen schaffen, der schädliche KI-Nutzung kriminalisiert – etwa betrügerische politische Deepfakes und irreführende synthetische Pornografie policyoptions.irpp.org. Ein weiteres diskutiertes Konzept wäre eine Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte in Wahlwerbungen (damit Kampagnen synthetic media deklarieren müssen). Außerdem hat die Federal Communications Commission (FCC) gezielt KI-Stimmenklone in Robocalls verboten, sofern diese zum Betrug oder Schaden eingesetzt werden policyoptions.irpp.org. Anlass dafür waren Betrugsmaschen, bei denen die Stimmen realer Personen imitiert wurden. Diese Regelung macht es illegal, dass Werbeanrufer oder politische Akteure künstliche Stimmen nutzen, um Empfänger in die Irre zu führen. Viel Regulierung läuft derzeit auf Ebene der Bundesstaaten. Seit 2019 haben Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas u.a. Gesetze zu Wahl-Deepfakes verabschiedet. Kalifornien verbietet z. B. die Verbreitung irreführender Deepfakes über Kandidaten innerhalb von 60 Tagen vor einer Wahl (mit Ausnahmen für Satire/Parodien) brennancenter.org. Texas macht die Herstellung oder Verbreitung von Deepfake-Videos mit der Absicht, einem Kandidaten zu schaden oder Wähler zu beeinflussen, zum Verbrechen brennancenter.org. Mitte 2025 haben bereits vierzehn US-Bundesstaaten Gesetze zu Deepfakes im Wahlkontext verabschiedet oder diskutieren sie citizen.org. Bemerkenswert: Diese Bemühungen sind überparteilich – Politiker aller Parteien sehen in AI-manipulierter Wahl-Desinformation eine Bedrohung für die Demokratie citizen.org citizen.org. Die Gesetze der Bundesstaaten unterscheiden sich: Manche verhängen Strafen für schädliche Deepfakes gegen Kandidaten, andere setzen auf Warnhinweise für synthetische Medien in Kampagnen. Zudem forderte die NGO Public Citizen die Federal Election Commission (FEC) auf, ihre Regeln zu aktualisieren, um bundesweite Kandidaten an der Verbreitung irreführender Deepfakes in Wahlkampagnen zu hindern brennancenter.org. Die FEC hat bisher zwar keine neuen Vorschriften erlassen, das Thema steht aber klar auf der Agenda. US-Politik muss auch Meinungsfreiheit berücksichtigen – zu weitgehende Deepfake-Verbote können mit dem First Amendment kollidieren. Satire und Parodien (geschützte politische Rede) nutzen oft verfremdete Bilder/Videos; Gesetze müssen gezielt echte Täuschung adressieren. Deshalb enthalten viele Bundesstaaten Ausnahmen für Parodie, Satire und journalistische Nutzung brennancenter.org brennancenter.org. Es herrscht jedoch Konsens: Falsche, absichtlich wahlverzerrende KI-Inhalte haben keine legitime Funktion in einer Demokratie und können eingeschränkt werden, ohne die Meinungsfreiheit zu schmälern brennancenter.org brennancenter.org.

- Europäische Union: Die EU arbeitet an einer umfassenden KI-Regulierung mit direkter Relevanz für Deepfakes. Das EU AI Act, vereinbart 2024 (voll wirksam ab 2026, mit ersten Bestimmungen früher), enthält eine Transparenzpflicht für synthetische Medien. Danach müssen KI-Systeme, die „Deepfake“-Inhalte erzeugen, sicherstellen, dass deren Output als KI-generiert gekennzeichnet ist (außer für bestimmte Ausnahmen wie Kunst oder Sicherheitsforschung) realitydefender.com. In der Praxis heißt das: Entwickler generativer Bild- oder Videomodelle in der EU sind verpflichtet, Marker oder Metadaten zu integrieren, die die Synthetik anzeigen. Verstöße können hohe Bußgelder nach sich ziehen. Zudem verpflichtet der erneuerte Code of Practice on Disinformation (ein freiwilliger Kodex der großen Internetplattformen) Betreiber, „Politiken, Maßnahmen und Werkzeuge gegen manipulierte Inhalte zu entwickeln“ brennancenter.org brennancenter.org. Plattformen haben z. B. zugesagt, Deepfake-Videos zu erkennen und entsprechend zu kennzeichnen oder zu entfernen, wenn sie öffentlichen Schaden anrichten könnten, und mit Faktencheckern zusammenzuarbeiten. Gemäß Digital Services Act (DSA) – gültig seit 2023 – müssen sehr große Onlineplattformen in der EU „systemische Risiken“ ihres Angebots (inklusive AI-Desinformation) bewerten und bekämpfen. Dieser Regulierungsdruck führte dazu, dass etwa Meta, Google und TikTok neue Schutzmechanismen für die Wahlperiode 2024–2025 ankündigten – von besserer Deepfake-Erkennung bis zu auffälligeren Warnhinweisen. Europa fährt also einen Transparenz-vorrangigen Zugangsweg: Kennzeichnungspflicht für KI-Output und Plattformverantwortung beim Kampf gegen Deepfake-Desinformation. Kritiker bemängeln, dass die Durchsetzbarkeit schwierig ist (wie will man alle nicht gekennzeichneten Fakes im Content-Strom erfassen?), aber die EU stellt klar: Unkontrollierte Deepfakes sind nicht akzeptabel und unvereinbar mit digitalen Grundsätzen realitydefender.com realitydefender.com.

- Vereinigtes Königreich: Das Vereinigte Königreich hat bislang keine Deepfake-spezifischen Wahlgesetze verabschiedet, geht das Thema aber in umfassenderen Online-Sicherheits- und KI-Initiativen an. 2023 wurde das Online Safety Act erlassen – ein Gesetz zur Regulierung schädlicher Onlineinhalte. Es kriminalisiert explizit die Verbreitung nicht-einvernehmlicher Deepfake-Pornografie; es ist nun illegal, ohne Einwilligung explizite synthetische Bilder einer Person zu erzeugen oder weiterzugeben policyoptions.irpp.org. Damit wird vor allem der Belästigungsaspekt von Deepfakes adressiert. Für Wahl-Desinformation ermächtigt das Gesetz die Regulierungsbehörde Ofcom, Codes of Practice zu Desinformation aufzustellen. Experten fordern, Ofcom solle einen Code of Conduct gegen Desinformation mit Standards zum Umgang mit KI-manipulierten Inhalten erarbeiten cetas.turing.ac.uk. Ein solcher Code, nach Vorbild der EU, könnte Plattformen und politische Akteure in Großbritannien verpflichten, keine Deepfakes zu verbreiten und synthetische Inhalte zu kennzeichnen. Ebenso wird gefordert, dass die Wahlbehörde spezielle Leitlinien für Parteien zum verantwortungsvollen KI-Einsatz erstellt und rote Linien gegen Wahl-Deepfakes einzieht cetas.turing.ac.uk. Spät 2024 empfahlen parteiübergreifende Abgeordnete die Verschärfung von Wahlgesetzen, aber formelle Entwürfe fehlen noch. Die Regierung prüft, ob bestehende Gesetze (z.B. zu Verleumdung, Betrug, Wahlverstößen) Deepfake-Missbrauch adressieren oder neue Normen nötig sind cetas.turing.ac.uk. Zudem gründet das Vereinigte Königreich derzeit ein AI Safety Institute und veranstaltete 2023 einen globalen AI Safety Summit, bei dem auch Manipulation von Information auf der Agenda stand. Die Verantwortlichen setzen offensichtlich stark auf technische Abwehr und Medienkompetenz (siehe Empfehlungen unten) – aber Regulierungen wie das Pornografie-Verbot und die Ofcom-Befugnisse signalisieren, dass KI-Falschinformationen Anerkennung und Reaktion in der Politik finden.

- Kanada: Bis 2024 gab es in Kanada kein spezifisches Gesetz gegen Deepfakes im Wahlkontext . Das Canada Elections Act verbietet KI-generierte Wahl-Desinformation oder Deepfakes nicht ausdrücklich, sodass sie nur unter allgemeinen Klauseln (wie Betrug bzw. Täuschung) verfolgt werden könnten, was wohl nicht immer ausreicht cef-cce.ca. Fachleute betonen, Kanada hänge bei diesem Thema „ein bis zwei Schritte hinterher“ policyoptions.irpp.org. Im Herbst 2023 gab es einen ersten Deepfake-Incident, als ein gefälschter Audioclip kursierte, der einen Politiker imitierte – mit wenig Folgen, aber wachsender Sensibilisierung. Elections Canada (die Wahlbehörde) hat KI-Desinformation inzwischen als neue Bedrohung markiert und prüft Gegenstrategien cef-cce.ca. Analysten fordern umgehend neue Gesetze – etwa Befugnisse für den Wahlkommissar, synthetische Täuschungen im Wahlkampf zu ahnden policyoptions.irpp.org. Kanada könnte dabei von Partnern lernen: Offenlegungspflichten für KI-generierte Wahlwerbung, explizite Verbote der Verbreitung bekannter Deepfakes mit Täuschungsabsicht u. ä. Mitte 2025 war jedoch noch kein Gesetz eingereicht, aber der Druck wächst, dass Kanada hier nachzieht policyoptions.irpp.org.

- Andere Demokratien: Weltweit wurden in weiteren Demokratien folgende Maßnahmen getroffen:

- Australien: Die australische Regierung, besorgt über KI-bedingte „truth decay“ vor der Wahl, kündigte ein Gesetz für „Wahrheit in politischer Werbung“ an, das betrügerische Deepfake-Videos und -Audio im Wahlkampf verbieten würde innovationaus.com. Der 2023 eingebrachte Entwurf der Regierung Albanese zielt darauf, synthetische Medien, die echte Kandidaten imitieren oder Wähler in die Irre führen könnten, während Wahlkampagnen zu verbieten innovationaus.com. Allerdings verläuft das Gesetzgebungsverfahren langsam – Prognosen zufolge könnten Deepfake-Regeln erst 2026 greifen innovationaus.com – sodass die Wahl 2025 wohl noch ohne umfassenden Schutz stattfindet. Bis dahin gibt Australiens Wahlkommission Hinweise und mahnt zur Perspektive (Überfokussierung auf Deepfakes könnte versehentlich auch das Vertrauen in echte Informationen unterminieren) ia.acs.org.au. Politiker aller Parteien plädieren für strikteren Umgang mit KI-Desinformation – debattiert wird das Verhältnis zur Meinungsfreiheit theguardian.com sbs.com.au.

- Taiwan: Nach Erfahrungen mit Deepfake-Interventionen aus China passte Taiwan 2023 seine Wahlgesetze an. Das Parlament ergänzte das Wahlgesetz gezielt um ein Verbot, gefälschte Audio- oder Videoinhalte über Kandidaten mit Täuschungsabsicht zu verbreiten policyoptions.irpp.org. Dadurch besitzt Taiwan ein wirksames Instrument gegen Deepfake-Attacken. Zusätzlich investierte Taiwan in öffentliche Aufklärung und ein Schnellreaktionssystem (Staat, Zivilgesellschaft, Technologiekonzerne), um Falschinformationen rasch zu widerlegen policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org.

- Europäische Einzelstaaten: Neben der EU-Gesetzgebung greifen einzelne Länder auf bestehendes Recht zurück. Frankreich etwa könnte das Gesetz gegen „Falschinformation“ in Wahlzeiten (2018 beschlossen) auf Deepfake-Videos mit Täuschungsabsicht anwenden; auch Deutschlands Wahl- und Verleumdungsrecht birgt Potenzial. Diskutiert werden aber auch neue Maßnahmen: In Deutschland sollen Parteien Nutzung synthetischer Medien deklarieren, im Vereinigten Königreich könnten künftige Nachweispflichten für digitale Werbung auf KI-Inhalte ausgeweitet werden cetas.turing.ac.uk.

- Internationale Initiativen: Es wächst die Einsicht, dass globale Kooperation nötig ist, da Desinformation keine Grenzen kennt. Die G7 hat eine Arbeitsgruppe „KI-Governance“, die 2024 ein Statement zum Kampf gegen Missbrauch von KI im Informationsraum veröffentlichte. Die US-Regierung gewann freiwillige Zusagen der großen KI-Entwickler (OpenAI, Google, Meta usw.), Wasserzeichen für KI-Content einzubauen und gegen Missbrauch zu investieren. Zwar sind dies keine bindenden Regeln, aber es bildet sich ein internationaler Standard für Transparenz und Verantwortung beim KI-Einsatz heraus.

Zusammenfassend gilt: Politische Reaktionen auf Deepfakes beschleunigen sich. Die Gesetzgebung hinkt der Technologie noch hinterher, aber die Richtung ist klar: Staaten kriminalisieren die gefährlichsten Deepfake-Einsätze rund um Wahlen, verpflichten zu Transparenz (Labels/Kennzeichnung) bei KI-Inhalten und ermächtigen Behörden, digitale Fälschungen zu verfolgen. Gleichzeitig gilt es, legitime Meinungsäußerungen wie Satire zu schützen und überzogene Regeln zu vermeiden, die später für Zensur missbraucht werden könnten. Diese Balance ist schwierig. Die bisherigen Ansätze – von US-Bundesstaaten bis zu EU-weiten Pflichten – werden 2025 als Testfeld dienen. Zweifellos wird die Politik ihre Werkzeuge nachschärfen, wenn klar wird, was wirkt. Untätigkeit aber ist keine Option, denn wie ein politischer Tracker es formulierte: „Ohne Regulierung werden Deepfakes Wähler weiter verwirren und das Vertrauen in Wahlen untergraben.“ citizen.org citizen.org Der nächste Abschnitt zeigt strategische Empfehlungen für alle Beteiligten im demokratischen Prozess.

Strategische Empfehlungen zum Schutz von Wahlen

Die Verteidigung der Wahlintegrität im Zeitalter von KI erfordert eine vielschichtige Strategie. Kein einzelnes Werkzeug oder Gesetz kann das Deepfake-Problem lösen; vielmehr ist ein koordiniertes Vorgehen von Regierungen, Technologie-Plattformen, Medien und der Zivilgesellschaft notwendig. Nachfolgend finden Sie strategische Empfehlungen für diese Sektoren, um Risiken zu mindern und sicherzustellen, dass Wählerinnen und Wähler 2025 und darüber hinaus informierte Entscheidungen treffen können:

Regierungen und politische Entscheidungsträger

1. Rechtliche Schutzmaßnahmen und Abschreckung verstärken: Regierungen sollten Gesetze erlassen oder aktualisieren, um die böswillige Nutzung synthetischer Medien bei Wahlen ausdrücklich zu verbieten. Dazu gehört, dass die Erstellung oder Verbreitung jeglicher Deepfakes, die mit Täuschungsabsicht eine Kandidatin oder einen Kandidaten falsch darstellen oder wahlrelevante Informationen (wie Abstimmungsverfahren) manipulieren, strafbar ist. Eine präzise Ausrichtung ist entscheidend – die Gesetze sollten gezielte Täuschung (Desinformation) adressieren, mit klaren Ausnahmen etwa für Satire, Parodie oder offensichtlichen künstlerischen Ausdruck. Strafen (Geldbußen oder strafrechtliche Sanktionen) schaffen Abschreckung für potenzielle Deepfake-Verbreiter, insbesondere wenn sie schnell durchgesetzt werden. Als Vorbilder können zum Beispiel das vorgeschlagene Verbot von irreführenden Deepfakes in Australien während Wahlkämpfen und Taiwans neue Klauseln gegen KI-manipulierte Wahlinhalte dienen innovationaus.com policyoptions.irpp.org. In den USA könnte ein bundesweites Vorgehen (wie das vorgeschlagene No AI FRAUD Act) einen nationalen Mindeststandard setzen und bundesstaatliche Regelungen ergänzen. Darüber hinaus sollten die Regierungen Regeln für Wahlkampffinanzierung und -werbung aktualisieren: Jede politische Werbung (online oder im Rundfunk), die synthetische Medien enthält, muss mit einem klaren Hinweis versehen werden (z.B. “Dieses Bild/Video ist KI-generiert”), damit Zuschauer nicht in die Irre geführt werden. Regeln zur wahrheitsgemäßen Werbung im Wahlkampf müssen auch auf KI-Inhalte ausgeweitet werden.

2. Protokolle für den Umgang mit Wahlzwischenfällen implementieren: Wahlbehörden sollten offizielle Protokolle einführen, um bei ernsten Deepfake-Zwischenfällen in Echtzeit reagieren zu können. Ein hervorragendes Beispiel ist Kanadas Critical Election Incident Public Protocol, das hochrangige Beamte zusammenbringt, um die Öffentlichkeit über ausländische Einmischung oder Desinformationsbedrohungen während einer Wahl zu informieren cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Andere Demokratien sollten ähnliche Mechanismen einführen. Wenn beispielsweise am Wahltag ein gefährlicher Deepfake auftaucht (etwa ein gefälschtes Video, in dem ein Kandidat seine Niederlage zugibt), wird das Protokoll aktiviert – Behörden, Geheimdienstexperten und Technologieplattformen überprüfen schnell die Wahrheit und geben eine öffentliche Erklärung ab, die den Fake entlarvt und die Fakten klarstellt cetas.turing.ac.uk. Diese Fähigkeit zur schnellen Zurückweisung ist entscheidend, um der Wirkung von „Firehose“-Desinformation entgegenzuwirken. Regierungen sollten das Vorgehen im Vorfeld trainieren (verschiedene Deepfake-Szenarien durchspielen), damit sie im Ernstfall schnell und mit einer Stimme reagieren können.

3. Investitionen in Erkennungs- und Authentifizierungsinfrastruktur: Behörden des öffentlichen Sektors sollten Ressourcen in die Weiterentwicklung von Deepfake-Erkennung und Inhaltsauthentifizierung investieren. Dazu gehören die Finanzierung von F&E (beispielsweise DARPA-ähnliche Programme, die sich auf KI-gestützte Desinformation konzentrieren), die Unterstützung des Einsatzes von Erkennungstools für Wahlen sowie die Einführung von Authentifizierungsstandards in Regierungsmitteilungen. Ein konkreter Schritt ist, dass staatliche Medien (öffentlich-rechtliche Sender, amtliche Social-Media-Accounts usw.) beginnen, nachweisbare Herkunftsmetadaten zu allen offiziell veröffentlichten Fotos, Videos und Audios hinzuzufügen cetas.turing.ac.uk. So schaffen sie eine Grundlage von „verifiziert echten“ Informationen. Wählerinnen und Journalisten könnten dann darauf vertrauen, dass jedes Video mit einem Regierungssiegel in den Metadaten echt ist – und wären umgekehrt bei ähnlichen Aufnahmen ohne entsprechende Kennzeichnung skeptischer. Regierungen können bei diesem „Authentizität-by-Design“-Ansatz mit gutem Beispiel vorangehen cetas.turing.ac.uk, den die USA und Großbritannien bereits prüfen. Zudem sollten Behörden für Strafverfolgung und Wahlaufsicht mit forensischen Analyse-Einheiten ausgestattet werden, um verdächtige Medien während der Wahlkampagne auszuwerten. Wenn bekannt ist, dass Behörden Deepfakes technisch aufspüren und zuordnen können (und möglicherweise Täter identifizieren), wirkt das ebenfalls abschreckend auf böswillige Akteure.

4. Existierende Gesetze klären und modernisieren: Viele Länder werden feststellen, dass bestehende Vorschriften zu Betrug, Identitätsdiebstahl, Verleumdung oder Wahlbeeinflussung auf einige Deepfake-Fälle anwendbar sind – es kann aber auch Lücken geben. Regierungen sollten ihre Gesetzgebung überprüfen, um zu klären, ob neue Kategorien erforderlich sind. Gibt es z.B. einen Straftatbestand für KI-generierte Imitation eines Amtsträgers? Falls nicht, sollte dieser eingeführt werden. Auch sollten Datenschutz- und Privatsphäre-Gesetze die unautorisierte KI-Nutzung von Bild/Stimmedaten als Verstoß einschließen. Die rechtliche Einordnung schädlicher Deepfakes (sowie deren öffentliche Kommunikation) ist wichtig, damit potenzielle Täter wissen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden können. Auch Betroffene (Kandidaten oder Bürger) werden so befähigt, rechtlich gegen Angriffe vorzugehen. Diese Überprüfung sollte auch Wahlgesetze berücksichtigen: Definitionen illegaler Wahlwerbung oder falscher Umfrage-Infos sind so zu aktualisieren, dass sie ausdrücklich Manipulationen durch synthetische Medien umfassen cetas.turing.ac.uk. Ziel ist, jegliche Unklarheit zu beseitigen – ein Desinformant sollte nicht sagen können: „Technisch ist es nicht illegal, weil es KI ist.“ Explizite Gesetze erleichtern die Durchsetzung und Strafverfolgung.

5. Internationale Zusammenarbeit verstärken: Da Desinformationskampagnen häufig im Ausland entstehen (oder über Grenzen hinweg verbreitet werden), sollten demokratische Regierungen in dieser Frage kooperieren. Geheimdienste und Cybersecurity-Einheiten sollten sich über neu auftretende Deepfake-Taktiken austauschen (etwa wenn ein Land eine ausländische Deepfake-Operation entdeckt, sollte es die anderen warnen). Foren wie die Alliance for Securing Democracy, G7, EU-USA-Dialoge und andere können gemeinsame Erklärungen und Normen gegen Deepfakes im Wahlkampf koordinieren. Diplomatischer Druck kann auf Staaten ausgeübt werden, die solche Einmischungen fördern oder tolerieren. Es gibt auch Raum für Forschungskooperation – z.B. könnte ein internationales Deepfake-Detektionszentrum Daten bündeln, um Erkennungsalgorithmen zu verbessern. Wahlbeobachtungsorganisationen (wie die OSZE oder internationale Missionen) sollten ihre Methoden aktualisieren, um nach Einflüssen synthetischer Medien zu suchen, und Staaten können Deepfake-Notfallszenarien in gegenseitige Verteidigungspakte für demokratische Prozesse aufnehmen. Eine geschlossene Front erschwert es bösartigen Akteuren, die Schwächen eines einzelnen Landes auszunutzen.

6. Öffentlichkeitsarbeit und digitale Bildung stärken: Letztlich haben Regierungen die Aufgabe, die Wählerschaft über Deepfakes aufzuklären. Viele Länder erwägen mittlerweile oder starten bereits Programme zur digitalen Bildung an Schulen und für die breite Öffentlichkeit cetas.turing.ac.uk. Diese Programme lehren, wie man Online-Informationen überprüft, Manipulationen erkennt und kritisch mit Quellen umgeht. Angesichts der Überzeugungskraft von KI-Fälschungen ist es entscheidend, dass jede Wählerin und jeder Wähler weiß, dass solche Fakes existieren und sich befähigt fühlt, auffällige Inhalte zu hinterfragen (statt ihnen blind zu glauben oder sie zu teilen). Regierungen sollten mit Bildungseinrichtungen und NGOs kooperieren, um Deepfake-Aufklärung in Lehrplänen und Öffentlichkeitskampagnen zu integrieren. So könnten zum Beispiel Werbespots, die echte und Deepfake-Ausschnitte von Politikern nebeneinander zeigen und die Unterschiede erklären, das Bewusstsein steigern. Studien zeigen, dass Menschen mit höherer Medienkompetenz und kritischem Denken Deepfakes weit besser erkennen und weniger anfällig für Desinformation sind cetas.turing.ac.uk. Die Finanzierung von Medienkompetenz-Initiativen ist daher eine der wirkungsvollsten langfristigen Schutzmaßnahmen. Wenn die Bevölkerung zu einem aktiven Sensornetz wird – Deepfakes erkennt und meldet –, lässt sich die Wirkung von Deepfake-Propaganda erheblich reduzieren.

Technologieplattformen und KI-Entwickler

1. Plattformrichtlinien und Durchsetzung stärken: Soziale Netzwerke und Online-Plattformen sind die Hauptverbreitungskanäle für virale Deepfakes. Diese Unternehmen sollten strenge Richtlinien gegen manipulierte Medien mit Täuschungsabsicht einführen, insbesondere im Wahlkontext. Viele Plattformen gehen bereits erste Schritte: Facebook und Twitter (X) etwa haben Regeln, laut derer „manipulierte Medien“, die Schaden anrichten könnten, entfernt oder gekennzeichnet werden. Doch die Durchsetzung muss konsequent erfolgen. Plattformen sollten ihre automatisierte Deepfake-Erkennung (mit den neuesten Tools, wie oben beschrieben) verbessern und in Wahlzeiten für eine schnelle Überprüfung durch menschliche Moderatoren sorgen, wenn Nutzer verdächtige Inhalte melden. In Wahlperioden können Unternehmen spezielle Taskforces und Kooperationskanäle mit Wahlkommissionen einrichten, um potenzielle Deepfake-Zwischenfälle in Echtzeit zu handhaben. Wird ein Fake erkannt, sollten Plattformen ihn umgehend als falsch kennzeichnen oder entfernen sowie algorithmisch abwerten, um eine weitere Verbreitung zu verhindern brennancenter.org brennancenter.org. Auch Transparenz ist wichtig: Die Plattformen sollten regelmäßig Berichte zu erkannten Deepfakes und getroffenen Maßnahmen veröffentlichen, was das öffentliche Vertrauen stärkt. Sie sollten zudem Forscherinnen und Forschern Beispielvideos der entdeckten Deepfakes zur Verfügung stellen, um das kollektive Verständnis zu verbessern.

2. Einführung von Deepfake-Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit: In Anlehnung an die EU sollten Plattformen weltweit verlangen, dass KI-generierte Inhalte gekennzeichnet und offengelegt werden. Wenn beispielsweise eine politische Anzeige hochgeladen wird, die ein KI-generiertes Bild oder eine KI-generierte Stimme enthält, könnte die Plattform den Uploader verpflichten, ein Kontrollkästchen anzukreuzen, mit der Angabe „Dieser Inhalt enthält synthetische Elemente“. Daraufhin würde den Zuschauern ein Hinweis angezeigt („Dieses Video wurde verändert oder teilweise von KI generiert“). Selbst außerhalb formeller Werbung können Plattformen Erkennungstools nutzen, um verdächtige Deepfake-Videos visuell zu kennzeichnen (z.B. ein Warnhinweis, dass die Echtheit des Videos nicht verifiziert ist). Darüber hinaus könnten soziale Netzwerke und Messenger-Dienste Authentizitätsfunktionen integrieren: Mithilfe von Standards wie C2PA können sie ein Symbol anzeigen, wenn die Quelle und Bearbeitungshistorie eines Bildes verifiziert ist – oder sie markieren, wenn diese Daten fehlen. Einige Technologieunternehmen (Adobe, Microsoft, Twitter) arbeiten bereits an solchen Ansätzen. Indem sie Herkunftssignale fest in ihre Benutzeroberflächen integrieren, können Plattformen den Nutzern helfen, Echtes von Falschem zu unterscheiden. Sie sollten auch an Rückverfolgbarkeitsmechanismen arbeiten – beispielsweise: Wenn sich ein schädlicher Deepfake verbreitet, können sie den ursprünglichen Uploader zurückverfolgen, selbst wenn das Video schon tausendfach repostet wurde? Die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden bei schwerwiegenden Vorfällen (unter Wahrung der Datenschutzgesetze) wird wichtig sein, um Täter zu überführen.

3. Sperrung böswilliger Deepfake-Nutzer und -Netzwerke: Plattformen müssen wachsam gegenüber organisierten Akteuren sein, die wiederholt Deepfakes einsetzen. Das bedeutet nicht nur, einzelne Inhalte zu entfernen, sondern Konten, Seiten oder Bots zu schließen, die an koordinierten Deepfake-Kampagnen beteiligt sind. Wenn Hinweise vorliegen, dass eine Operation staatlich gesteuert oder Teil einer bekannten Trollfabrik ist, sollten Plattformen dies öffentlich machen und deren Präsenz eliminieren. In den letzten Jahren wurden viele Desinformationsnetzwerke entfernt; der gleiche entschlossene Ansatz muss auch für KI-gestützte Einflussoperationen gelten. Die Plattformen sollten ihre Nutzungsbedingungen so aktualisieren, dass die böswillige Erstellung oder Weiterverbreitung synthetischer Medien zur Irreführung ausdrücklich verboten ist. Diese Vorschriften bilden dann die Grundlage für ein Verbot von Verstößen. Im Bereich der politischen Werbung sollten jede Kampagne oder jedes politische Aktionskomitee, das auf täuschende Deepfakes zurückgreift, mit Sanktionen wie dem Entzug von Werberechten belegt werden. Tech-Unternehmen könnten auch zusammenarbeiten, um eine gemeinsame Blacklist berüchtigter Deepfake-Hashes oder -Signaturen zu pflegen, sodass ein einmal identifiziertes Fake plattformübergreifend blockiert werden kann (ähnlich wie terroristische Inhalte über Konsortien ausgetauscht werden). Im Grunde heißt das: Mache es unattraktiv, Deepfakes auf Mainstream-Plattformen einzusetzen – entweder wird der Inhalt schnell entfernt oder der Verursacher verliert seinen Account.

4. Zusammenarbeit mit Faktencheckern und Behörden: Keine Plattform kann Inhalte perfekt alleine überwachen. Zusammenarbeit ist entscheidend. Soziale Medien sollten Partnerschaften mit unabhängigen Faktenprüfungsorganisationen vertiefen, um virale Inhalte zu bewerten. Wenn Faktenchecker ein Video als gefälscht entlarven, muss die Plattform diese Richtigstellung verstärken – etwa, indem beim Teilen des Videos ein Link zum Faktencheckartikel angehängt oder alle Nutzer benachrichtigt werden, die das Fake gesehen haben. Facebook hat dies bereits bei Fehlinformationen getan und sollte dies auch bei Deepfakes fortführen. Zusätzlich sollten Plattformen mit Wahlkommissionen und Sicherheitsbehörden, besonders in Wahlzeiten, eng kooperieren. Sie können direkte Hotlines oder Meldekanäle für Behörden einrichten, um verdächtige Deepfakes mit Einfluss auf den Urnengang zu melden – und umgekehrt, Plattformen können Regierungen warnen, falls sie gezielte ausländische Desinformationen beobachten. In einigen Regionen gibt es dafür bereits formale Prozesse (z.B. im EU-Verhaltenskodex, der den Informationsaustausch zu Desinformations-Bedrohungen mit Regierungen vorsieht brennancenter.org). Auch in den USA arbeitet die Cyber-Sicherheitsabteilung des Department of Homeland Security mit Plattformen an der Überwachung von Wahl-Desinformationen. Diese Zusammenarbeit muss selbstverständlich die Meinungsfreiheit respektieren und darf nicht in die Zensur legitimer Meinungsäußerung abgleiten. Doch bei eindeutig gefälschtem, schädlichem Material kann eine schnelle, koordinierte Reaktion zwischen Plattformen und Institutionen verhindern, dass ein Fake „metastasiert“. Dazu gehören gemeinsame Presseerklärungen, die ein virales Fake entlarven, oder Algorithmen, die vertrauenswürdige Quellen zum Gegengewicht verstärken.

5. Verbesserung der Schutzmechanismen bei KI-Modellen: Die Unternehmen, die generative KI-Modelle (OpenAI, Google, Meta usw.) entwickeln, tragen Verantwortung an der Quelle. Sie sollten Schutzmaßnahmen implementieren, um Missbrauch ihrer KI zur Wahlbeeinflussung zu verhindern. Dazu zählt Wasserzeichen in KI-Ausgaben, wie bereits diskutiert (damit jedes über z.B. DALL-E oder Midjourney generierte Bild eine eingebettete Signatur trägt). Ebenso wichtig ist eine Kuration der Trainingsdaten – etwa, dass Modelle daraufhin trainiert werden, Anfragen zur schädlichen Imitation realer Personen zu verweigern. Manche KI-Tools generieren aus gutem Grund keine Deepfakes von echten Politikern, dank eingebauter Inhaltsfilter. Solche Schutzmechanismen müssen fortlaufend verbessert werden (obwohl quelloffene Modelle eine Herausforderung darstellen, da sie von böswilligen Akteuren ohne solche Schranken „feintuned“ werden können). KI-Entwickler sollten außerdem in Forschung zur Deepfake-Erkennung investieren und Erkenntnisse mit der Community teilen. Es ist ein positives Signal, dass viele führende KI-Firmen freiwillig Wasserzeichen und Inhaltsauthentifikation unterstützen. Künftig könnten sie gemeinsam an einer Standard-API arbeiten, mit der jede Video- oder Audiodatei rasch geprüft werden kann, ob sie von ihren Modellen generiert wurde. Im Kern gilt: Wer das „Problem“ (generative Technik) schafft, sollte auch an der „Lösung“ (Identifizierbarkeit der Ergebnisse) mitwirken.

6. Transparenz in der politischen Werbung: Plattformen, die politische Werbung hosten, sollten strikte Transparenz hinsichtlich KI-Einsatzes durchsetzen. Wenn eine Kampagnenanzeige etwa auf Facebook oder Google beworben wird, die KI-generierte Elemente enthält, sollte die Werbebibliothek der Plattform dies ausdrücklich kennzeichnen. Plattformen könnten sogar verlangen, dass politische Werbetreibende ungeschnittenes Rohmaterial zum Vergleich einreichen. Ambitionierter wäre es, alle politischen Anzeigen, die synthetische Medien enthalten, in den sensiblen Tagen vor einer Wahl vorübergehend zu verbieten – ähnlich wie manche Plattformen das Schalten neuer politischer Werbung kurz vor dem Wahltag untersagen. So ließe sich eine Last-Minute-Deepfake-Kampagne verhindern. Die Durchsetzung ist zwar schwierig, aber das Prinzip ist klar: Bezahlte Verbreitung irreführender Inhalte ist besonders gefährlich, und Plattformen haben bei Werbung mehr Regulierungsspielraum als bei Nutzerposts. Für das Werbeumfeld sind hohe Transparenz und schnelle Entfernung besonders kritisch, denn ein Deepfake in bezahlter Kampagne könnte Millionen per Algorithmus erreichen und das Informationsumfeld unfair verzerren.

Medien- und Journalistische Organisationen

1. Strenge Prüfprotokolle: Nachrichtenmedien müssen ihre Prüfpraktiken an das Deepfake-Zeitalter anpassen. Jede Redaktion – von nationalen TV-Sendern bis hin zu Lokalzeitungen und Faktenprüfungsseiten – sollte formale Verfahren zur Authentifizierung audiovisuellen Materials festlegen, bevor es gesendet oder veröffentlicht wird. Dazu gehört, dass Journalist:innen im Einsatz forensischer Analysewerkzeuge geschult werden (z. B. Videometadaten prüfen, Bildanalysen durchführen) und bei Bedarf Expert:innen konsultieren. Bei allen sensationellen oder skandalösen Clips, die im Wahlkampf auftauchen, sollten Redakteur:innen mit gesunder Skepsis agieren und nicht unbestätigt veröffentlichen. Medien sollten nutzererzeugte Inhalte doppelt absichern: Kommt zum Beispiel ein Video auf, das eine Kandidatin in einer Schocksituation zeigt, sollte ein anderes Beweisstück (Augenzeugen, offizielle Angaben etc.) eingeholt oder zumindest eine Frame-by-Frame-Analyse durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass es kein Deepfake ist. Ziel ist es, nicht unabsichtlich zum Verstärker von Desinformation zu werden. Prüferweise haben manche Medien bereits interne Deepfake-Taskforces eingerichtet. In Arizona etwa erstellten Journalist:innen sogar eigens einen eigenen Deepfake (mit Erlaubnis), um Zuschauer:innen die Manipulierbarkeit von Video aufzuzeigen knightcolumbia.org – ein cleverer Ansatz zur Aufklärung. Alle Redaktionen sollten einen „Deepfake-Experten“ in Bereitschaft haben (oder eine Partnerschaft mit einem Technologielabor), um verdächtiges Filmmaterial schnell analysieren zu lassen. Wird die Verifikation ebenso zur Routine wie das Faktenchecken, können Fakes frühzeitig erkannt und das Publikum gewarnt werden, falls ein Clip noch nicht bestätigt ist.

2. Verantwortungsvolle Berichterstattung über Deepfakes: Bei der Berichterstattung über synthetische Medien sollten Journalist:innen sorgfältig und mit Kontext vorgehen. Wird ein Deepfake, der eine Kandidatin angreift, viral, ist nicht die Fake-Behauptung die Nachricht, sondern die Tatsache der Fälschung. In Berichten sollte auf ausführliche Wiederholung der Fake-Vorwürfe oder unreflektiertes Abspielen des Deepfakes verzichtet werden, weil das die Verbreitung nur verstärkt. Stattdessen können sie Inhalte allgemein beschreiben und die Reaktion in den Fokus rücken (etwa: „Ein manipuliertes Video, das X fälschlicherweise beim Y zeigt, wurde veröffentlicht, Experten haben es als Fälschung entlarvt“). Redaktionen sollten in ihren Artikeln das Deepfake-Material verpixeln oder nicht direkt verlinken cetas.turing.ac.uk, um nicht unfreiwillig Zugriff oder Downloads für böswillige Nutzer zu erleichtern. Die Rahmung der Berichterstattung ist entscheidend: Hebe den Täuschungsversuch und die Faktizität der Fälschung hervor, nicht die Fake-Narrative cetas.turing.ac.uk. Medien sollten außerdem die Richtigstellungen oder die Wahrheit betonen (etwa: „Nein, Politiker Z hat das nicht gesagt – das Video ist eine KI-Fälschung; hier das echte Statement zum Thema.“). Tun professionelle Medien dies konsequent, können sie das Publikum immunisieren, das Fake zu glauben oder weiterzugeben. Es bleibt ein Balanceakt zwischen Berichterstattung (denn Ignorieren löst das Problem nicht) und ungewollter Verstärkung. Angelehnt an bestehende Richtlinien für die Berichterstattung über Hoaxes oder Amokläufe (wo Details reduziert werden, um Nachahmung zu verhindern) könnten spezielle Standards für Deepfake-Berichte entwickelt werden. Die Independent Press Standards Organisation in Großbritannien ist bereits aufgefordert worden, ihren Pressekodex daraufhin zu aktualisieren cetas.turing.ac.uk.

3. Einsatz von Authentizitätstechnologie in Redaktionen: Nachrichtenorganisationen selbst können die aufkommende Authentizitätsinfrastruktur nutzen. Ein Medienunternehmen könnte beispielsweise die Tools der Content Authenticity Initiative einsetzen, um kryptografische Inhaltsnachweise an alle Originalfotos und -videos seiner Journalist:innen anzuhängen. Das bedeutet, dass jedes von einem Reuters- oder AP-Kameramann aufgenommene Filmmaterial ein sicheres Siegel zur Herkunfts- und Bearbeitungsverifizierung tragen könnte. Nachgelagert könnten Menschen, die ein Reuters-Video sehen, überprüfen, ob es unverändert ist. Solche Maßnahmen helfen dabei, zu bestätigen, was echt ist, und bieten der Öffentlichkeit eine Quelle der Wahrheit. Medien sollten außerdem beim Aufbau von Datenbanken mit bekannten Deepfakes (und nachweislich echtem Material) kooperieren, die Faktenprüfer:innen unterstützen können. Zum Beispiel kann das Führen eines Archivs mit offiziellen Reden und Interviews helfen, einen manipulierten Clip durch Vergleich schnell zu entlarven. Große Nachrichtenagenturen könnten sich koordinieren, um im Falle eines gefährlichen Deepfakes alle Abonnenten rasch zu warnen – ähnlich wie bei Eilmeldungen. Intern sollten Redakteur:innen sich bewusst machen, dass politische Akteure versuchen könnten, gefälschtes Material an Journalist:innen weiterzugeben (z. B. ein Tipp inklusive angeblich „geleakter“ Audiodatei, die tatsächlich KI-generiert ist). Es ist ratsam, besonders bei anonym übermitteltem digitalen Material mit hoher Skepsis zu agieren.

4. Aufklärung des Publikums: Medien können eine große Rolle dabei spielen, Wähler:innen über synthetische Medien aufzuklären. Nachrichtensender und Journalist:innen sollten Erklärstücke, Interviews mit Expert:innen und Beiträge produzieren, die zeigen, wie Deepfakes entstehen und wie man sie erkennt. Durch die Entmystifizierung der Technologie wird deren Wirkung abgeschwächt. Einige TV-Beiträge 2024 demonstrierten zum Beispiel KI-basierte Stimmenklone live, um zu zeigen, wie ein betrügerischer Anruf die Stimme eines Angehörigen nachahmen könnte. Wahlberichterstattung kann zudem Hinweise wie diesen enthalten: „Wenn Sie in letzter Minute ein sensationelles Video über eine:n Kandidat:in sehen, seien Sie vorsichtig – es könnte gefälscht sein. So überprüfen Sie es…“. Öffentlichkeitskampagnen der Medien (möglichst in Partnerschaft mit Staat oder NGOs) könnten die digitale Kompetenzen deutlich stärken. Journalist:innen sollten zudem eine präzise Sprache verwenden: Etwas als „Deepfake“ oder „KI-generiertes Falschvideo“ und nicht nur als „manipuliertes Video“ zu betiteln, trägt dazu bei, dass eine neue Kategorie im Bewusstsein bleibt. Mit der Zeit wird eine gut informierte Öffentlichkeit weniger auf Fälschungen hereinfallen und eher Belege verlangen. Medien haben, als Schnittstelle zwischen Infos und Gesellschaft, die Pflicht, diese Widerstandsfähigkeit zu fördern.

5. Rechenschaft und Aufdeckung: Schließlich sollten Journalist:innen untersuchen und aufdecken, wer hinter prominenten Deepfake-Kampagnen steckt. Die Verantwortlichen im Licht der Öffentlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen, kann künftigem Missbrauch abschrecken. Wenn z. B. eine gegnerische Kampagne, eine ausländische Trollfabrik oder eine bestimmte Onlinegruppe eindeutig als Quelle einer böswilligen Deepfake-Operation identifiziert wird, sollte dies prominent berichtet werden – so haften Stigma und Risiko an solchen Taktiken. Enthüllungen über Produktion und Finanzierung von Desinformationskampagnen können deren Wirkung schwächen. Und falls ein:e Politiker:in selbst wissentlich einen Deepfake teilt (z. B. ein:e Kandidat:in postet ein gefälschtes Video der Konkurrenz), sollten Medien das klar anprangern – und als schweren Fehltritt behandeln. Die Aussicht auf negative Schlagzeilen und Reputationsschäden könnte politische Akteure von solchen „schmutzigen Tricks“ abhalten. Kurz: Die Wächterfunktion des Journalismus gilt auch digital: aufklären, zuordnen, enthüllen – und gegen bösartige, synthetische Medien vorgehen wie gegen jeden anderen Betrug oder Korruption in der Politik.

Zivilgesellschaft und Wählerinitiativen

1. Digitale Kompetenz und Bildung vor Ort: Zivilgesellschaftliche Organisationen – darunter gemeinnützige Vereine, Bibliotheken, Universitäten und Graswurzelinitiativen – können beim Vermitteln von Kompetenzen für die Deepfake-Ära vorangehen. Es sollten skalierbare Programme angeboten werden, die Gemeinschaften darin schulen, Medien zu überprüfen. So können NGOs Workshops veranstalten, in denen Menschen einfache Tricks wie die umgekehrte Bildersuche (um herauszufinden, ob ein Foto KI-generiert oder verändert wurde), das Suchen nach bestätigenden Nachrichten und den Einsatz von Faktenprüf-Websites kennenlernen. Es existieren bereits exzellente Toolkits und Curricula von Faktenprüf-Initiativen (z. B. First Draft, Media Literacy Now), die das Erkennen von Desinformation und Deepfakes abdecken; diese sollten breit verfügbar gemacht werden. Solche Trainings sollten sich nicht nur an Schüler:innen richten, sondern auch an ältere Erwachsene, die oft besonders anfällig für Online-Betrug sind. Mit landesweiten Kampagnen zur digitalen Aufklärung – staatlich finanziert, aber von vertrauenswürdigen Gemeinschaftsorganisationen durchgeführt – kann die „Herdenimmunität“ der Gesellschaft erhöht werden: Erkennen genug Menschen Fakes oder warten zumindest auf eine Überprüfung, verlieren Desinformant:innen einen Großteil ihrer Wirkung. Umfragen zeigen, dass die Bevölkerung dieses Wissen möchte – viele fühlen sich unsicher, echte und gefälschte Inhalte zu unterscheiden brennancenter.org brennancenter.org. Die Zivilgesellschaft kann diese Lücke schließen, indem sie Bürger:innen durch Aufklärung und praktische Fertigkeiten befähigt.

2. Faktenprüfung und Widerlegungskampagnen: Unabhängige Faktenchecker und zivilgesellschaftliche Watchdogs bleiben unerlässlich. Für Wahlperioden sollten gezielt Deepfake-Faktencheckzentren eingerichtet werden. So könnten beispielsweise Bündnisse von Faktencheck-Organisationen während einer Wahl ein öffentliches Dashboard betreiben, das Gerüchte und Deepfake-Verdachtsfälle protokolliert und rasch entkräftet. Das News Literacy Project hat etwas Ähnliches für die US-Wahlen 2024 getan, Falschmeldungen dokumentiert und festgestellt, dass nur wenige tatsächlich KI-basiert waren knightcolumbia.org knightcolumbia.org. Solche Transparenz hilft Öffentlichkeit und Journalist:innen, das Gesamtbild einzuschätzen, die Bedrohung nicht zu überzeichnen und gleichzeitig echte Fälle anzugehen. Zivilgesellschaftliche Gruppen können zudem Korrekturen über soziale Medien verbreiten – z. B. auf virale Beiträge mit korrekten Infos antworten, unterstützt durch Community-Notizen. Ebenso sollten wir „Prebunking“ betreiben: Also die Öffentlichkeit vorab davor warnen, dass ein Fake auftauchen könnte. Wenn z. B. Hinweise vorliegen, dass ein:e Kandidat:in mit einem gefälschten Skandal angegriffen wird, können zivilgesellschaftliche Gruppen (in Abstimmung mit Wahlbehörden) vorwarnen: „Seien Sie skeptisch, falls Sie plötzlich ein schockierendes Video von X sehen – es könnte sich um einen Deepfake handeln.“ Studien zeigen, dass Prebunking die Leichtgläubigkeit und Verbreitung falscher Behauptungen deutlich senken kann cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Eine vorausschauende, vorbeugende Herangehensweise der Zivilgesellschaft an Deepfake-Kampagnen zahlt sich also aus.

3. Civic Tech und Crowd-basierte Erkennung: Die technisch versierte Bevölkerung kann im Kampf gegen Deepfakes mobilisiert werden. Es gibt bereits „Deepfake-Jäger“, die verdächtige Medieninhalte online analysieren. Die Zivilgesellschaft kann solche Aktionen über Plattformen organisieren – etwa ein Portal oder eine App, in die Menschen verdächtige Videos oder Audios hochladen und dann von Fachleuten oder KI-Tools ein Authentizitäts-Gutachten erhalten. Diese Crowd-basierte Aufklärung könnte offizielle Maßnahmen ergänzen. Civic-Tech-Gruppen könnten zudem Browser-Plugins oder Smartphone-Apps entwickeln, die Nutzer:innen bei der Erkennung synthetischer Medien unterstützen. Beispielsweise könnte eine App es erlauben, ein Video auf dem Bildschirm auszuwählen und sofort durch mehrere Erkennungsalgorithmen prüfen zu lassen (vergleichbar mit Antivirensoftware für Deepfakes). Auch wenn diese Tools keine hundertprozentige Sicherheit bieten, können sie dennoch Alarmsignale geben. Open-Source-Entwicklungen solcher Tools sollten mit Fördermitteln unterstützt werden. Eine weitere Idee sind Hotlines für Bürger:innen – analog zu Wahltag-Hotlines könnten sie genutzt werden, um Desinformation oder Deepfakes zu melden, die dann von Wahlbehörden oder Faktencheckern geprüft werden. Indem Bürger:innen aktiv am Erkennen und Melden zweifelhafter Inhalte beteiligt werden, lässt sich die Überwachungskapazität stark steigern. Dieser verteilte Ansatz erkennt an, dass in einer Gesellschaft mit Millionen von Onlineteilnehmer:innen immer jemand frühzeitig etwas bemerkt – entscheidend ist, dass diese Beobachtungen schnell an die richtigen Stellen weitergeleitet werden.

4. Stellungnahmen für Plattform-Verantwortung: Die Zivilgesellschaft sollte weiter von Technologieplattformen und KI-Firmen verantwortungsvolles Verhalten fordern. Interessen- und Forschungsgruppen haben die Gefahren von Deepfakes deutlich gemacht und für Reformen geworben (z. B. Access Now, EFF und andere mit Empfehlungen). Diese Forderungen müssen fortgeführt werden: Plattformen sollen die schon genannten Änderungen (bessere Kennzeichnung, schnelle Löschungen etc.) vornehmen und KI-Entwickler ethische Standards umsetzen. Die Kampagne von Public Citizen zur Nachverfolgung von Gesetzesinitiativen zu Deepfakes und zur Petition an die FEC ist ein Beispiel citizen.org citizen.org. Ebenso können Zusammenschlüsse von Organisationen Transparenz von Plattformen fordern – z. B. Offenlegung, wie viel KI-Inhalt auf ihren Seiten kursiert oder wie gut ihre Deepfake-Erkennung funktioniert. Zivilgesellschaftliche Stimmen können zudem sicherstellen, dass neue Gesetze und Regeln die Bürgerrechte schützen (etwa indem zu weit gehende Maßnahmen abgewehrt werden, die unter dem Vorwand der Deepfake-Bekämpfung freie Meinungsäußerung bedrohen). Diese Balance braucht öffentliche Einbindung; Gruppen der Zivilgesellschaft vertreten hier die Bürger:innen. In den nächsten Jahren werden womöglich neue Regelwerke für KI und Online-Inhalte entstehen – es ist essenziell, dass demokratische Werte und Menschenrechte darin gesichert werden, und hier ist die Zivilgesellschaft zentral für die Rolle der Kontrolle.

5. Unterstützung für Opfer und Betroffene: Wenn ein:e Kandidat:in oder eine Privatperson durch ein Deepfake verleumdet wird, kann die Zivilgesellschaft Unterstützung bieten. Gemeinnützige Organisationen könnten rechtliche Hilfe oder Ratschläge dazu anbieten, wie man verleumderische Deepfakes entfernen lässt und die Täter:innen zur Verantwortung zieht. Es könnte Hotlines für Opfer von Deepfake-Pornografie oder Rufmord geben, die sie mit Strafverfolgungsbehörden und psychischen Gesundheitsressourcen verbinden. Wird ein:e Kandidat:in Ziel einer Schmutzkampagne, können zivilgesellschaftliche Organisationen (wie der Bund der Frauenwählerinnen oder Gruppen für Wahlintegrität) die Zurückweisung und Aufklärung verstärken, um den Schaden zu minimieren. Schnell jemandem beizuspringen, der oder die zu Unrecht zum Ziel wurde – und dafür zu sorgen, dass die Wahrheit lauter als die Lüge ist – das können Gemeinschaften und Interessengruppen gemeinsam organisieren, wie sie es oft beim Vorgehen gegen Verleumdungen oder Hassrede tun. Auf einer breiteren Ebene kann die Zivilgesellschaft parteiübergreifende Verpflichtungen fördern, dass Deepfakes von allen Seiten sofort verurteilt werden. Stellen Sie sich ein Versprechen vor, das alle großen Parteien eines Landes unterzeichnen, dass sie keine Deepfakes einsetzen und jede böswillige Fälschung umgehend ächten. Solche Normen, die Gruppen wie interparteiliche Wahlkomitees oder Ethik-NGOs etablieren, verringern das Risiko eines „Wettlaufs nach unten“, bei dem Parteien glauben, „gleichziehen“ zu müssen. Dadurch entsteht eine einheitliche Front, die signalisiert: Angriffe auf die Wahrheit werden nicht toleriert – egal, gegen wen sie sich richten.

Abschließend erfordert die Bewältigung der Deepfake-Herausforderung, dass alle Abwehrkräfte der Gesellschaft genutzt werden – technologische, rechtliche, institutionelle und menschliche. Wenn die oben genannten Schritte umgesetzt werden, können Regierungen das Wahlsystem gegen AI-Fälschungen stärken, Technologie-Plattformen die Verbreitung von Falschinformationen eindämmen, Medien für die Überlegenheit der Wahrheit sorgen und Bürger:innen zu aufmerksamen Wahrheitswächter:innen werden. Es gibt keine Zeit zu verlieren: Mit dem weiteren Fortschritt generativer AI wird der Wahlzyklus 2025 die Belastbarkeit der Demokratien gegenüber synthetischen Lügen auf die Probe stellen. Die gute Nachricht lautet: Wir sind nicht wehrlos. Mit Vorbereitung, Transparenz und Zusammenarbeit können wir Deepfake-Kampagnen überlisten und organisatorisch überbieten und so die Integrität unserer Wahlen schützen. Wie ein CETaS-Forschungsbericht zu KI und Wahlen schlussfolgert: „Selbstgefälligkeit darf sich bei Entscheidungen nicht einschleichen“ – stattdessen sollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, unsere Resilienz zu stärken cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk. Indem wir das tun, bekräftigen wir das Prinzip, dass während sich die Technologie entwickelt, unsere demokratischen Werte von Wahrheit und Vertrauen fortbestehen werden.

Quellen

- Stockwell, Sam et al. „AI-Enabled Influence Operations: Safeguarding Future Elections.“ CETaS (Alan Turing Institute) Research Report, 13. Nov. 2024. cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk

- Stockwell, Sam et al. Ibid. (CETaS Bericht, 2024), Abschnitt 2.1 zu Deepfakes in der US-Wahl. cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk

- Beaumont, Hilary. „‚A lack of trust‘: Wie Deepfakes und KI die US-Wahlen erschüttern könnten.“ Al Jazeera, 19. Juni 2024. aljazeera.com aljazeera.com

- Sze-Fung Lee. „Kanada braucht Deepfake-Gesetze – und zwar sofort.“ Policy Options, 18. März 2024. policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org

- Goldstein, Josh A. & Andrew Lohn. „Deepfakes, Elections, and Shrinking the Liar’s Dividend.“ Brennan Center for Justice, 23. Jan. 2024. brennancenter.org

- „Synthetische Medien.“ Wikipedia (abgerufen 2025). en.wikipedia.org en.wikipedia.org

- „Deepfake.“ Kaspersky IT Encyclopedia (2023). encyclopedia.kaspersky.com encyclopedia.kaspersky.com

- Hamiel, Nathan. „Deepfakes stellten sich als andere Bedrohung heraus, als erwartet. So kann man sich wehren.“ World Economic Forum, 10. Jan. 2025. weforum.org weforum.org

- „Regulierung von KI-Deepfakes und synthetischen Medien im politischen Raum.“ Brennan Center for Justice, 4. Okt. 2023. brennancenter.org brennancenter.org

- Colman, Ben. „Der EU KI Act und die steigende Dringlichkeit der Deepfake-Erkennung.“ Reality Defender Blog, 11. Feb. 2025. realitydefender.com realitydefender.com

- „Tracker: Gesetzgebung der Bundesstaaten zu Deepfakes bei Wahlen.“ Public Citizen, 2025. citizen.org citizen.org

- Partnership on AI. „Synthetische Medien und Deepfakes – Fallstudie: Slowakei 2023.“ (Referenziert in der Knight Columbia Analyse). brennancenter.org brennancenter.org

- Kapoor, Sayash & Arvind Narayanan. „Wir haben 78 Wahl-Deepfakes untersucht. Politische Desinformation ist kein KI-Problem.“ Knight First Amendment Institute, 13. Dez. 2024. knightcolumbia.org knightcolumbia.org

- CETaS Bericht (2024), Politikempfehlungen (mit Fokus auf Großbritannien). cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk

- CETaS Bericht (2024), Empfehlungen zu Erkennung und Herkunftsnachweis. cetas.turing.ac.uk cetas.turing.ac.uk

- Public Safety Canada. „Schutz vor KI-gesteuerter Desinformation“ (Informationsblatt 2023). policyoptions.irpp.org policyoptions.irpp.org

- InnovationAus. „Das Wahl-Deepfake-Verbot der Regierung soll bis 2026 ‚stocken‘.“ (Australien) 2023. innovationaus.com

- Zusätzliche Referenzen: In den obigen Quellen zitierte Artikel von Reuters, Wired und CNN zu bestimmten Vorfällen (z.B. Zelensky-Deepfake, Hongkong-Betrug über Zoom-Deepfake weforum.org), sowie FTC-Verbraucherwarnungen zu Sprachklon-Betrug weforum.org. Diese sind in der Analyse eingebettet und über die angegebenen Quellenlinks abrufbar.